Для многих приграничных территорий Российской Федерации актуальной является проблема сохранения и закрепления численности населения. Демографическое истощение ресурсов территории сопровождается постепенным сокращением сети населенных пунктов. Данный процесс можно охарактеризовать через явление социально-экономического и демографического «сжатия» пространства. По мнению А.И. Трейвиша, одна из трактовок «сжатия» пространства понимается как «процесс физического сокращения обжитых и интенсивно освоенных территорий» [1, с. 20]. В стране оно имеет разную специфику развития и интенсивность протекания от места к месту, однако общий тренд развития прослеживается для всех регионов. Явление «сжатия» представляет собой составляющую единого процесса – трансформации социально-экономического пространства регионов страны. В условиях фронтира данное явление может значительно повлиять на территориальную организацию жизнедеятельности населения. Кроме того, зачастую «эффект границы» вносит свои коррективны в деформацию освоенного пространства.

Социально-экономическое «сжатие» на территории может проявляться за счет физического сокращения сельскохозяйственных земель, исчезновения населенных пунктов, сокращения сети социальной инфраструктуры и др. Опосредованно оно может также проявляться за счет явления «моноцентризма» или централизации территории – стягивании и концентрации населения в крупных поселениях на всех статусных уровнях. Оно связано преимущественно с активными миграционными перемещениями и постепенной потерей демографических ресурсов населенными пунктами, что напрямую влияет на их статус и жизнеспособность, в особенности в сельской местности. Данное явление способствует усилению асимметричности в системах городского и сельского расселения, возникновению проблем эффективного размещения производственных сил и объектов инфраструктуры при возрастающей нагрузки на города и крупные населенные пункты.

Усиливающаяся пространственная неоднородность системы расселения территории отражается на ее конфигурации, устойчивости населенных пунктов, особенно в сельской местности. Населенные пункты в пространстве пограничья – показатели освоенной и заселенной территории. В этом же аспекте выступают объекты социальной инфраструктуры. Их ликвидация может иметь значительные последствия для территорий, особенно в области здравоохранения и образования, способствовать снижению уровня качества жизни ее населения, потери ее миграционной привлекательности, постепенному исчерпанию демографических ресурсов. В совокупности это означает замирание социальных и экономических процессов.

Цель исследования: в данной статье предлагается рассмотреть некоторые особенности протекания процесса социально-экономического «сжатия» на территории пограничных районов Забайкальского края.

Материалы и методы исследования

Для исследования вопросов социально-экономического «сжатия» и моноцентризма приграничных районов Забайкальского края использовалась статистическая информация баз данных Забайкалкрайстата и переписей населения региона за 1979, 1989 и 2010 гг.

Результаты исследования и их обсуждение

Процесс социально-экономического «сжатия» можно представить с нескольких сторон: с демографической – охарактеризовать исчерпание демографических ресурсов территориии и их последствия, с другой стороны, отразить изменения в социальной инфраструктуре – сокращении числа объектов.

Демографические аспекты ситуации

Общая социодемографическая ситуация в пограничном регионе – Забайкальском крае характеризуется проявлением неблагоприятных тенденций в развитии демографической ситуации. Возрастающая депопуляция населения, трансформация института семьи и брака, тенденции распространения семей с одним ребенком являются результатом изменения демографического поведения жителей региона, что ослабляет демографические возможности его успешного развития и усиливает социально-демографические риски. Происходящие трансформации экономического развития отмечают и зарубежные исследователи. По мнению китайского исследователя Цзе Ши, «за долгие годы отсутствия внимания «центра» Сибирь и Дальний Восток превратились в зону «депрессии», особенно – по сравнению со смежными быстро развивающимися странами АТР» [2, с. 38]. В целом геодемографическая ситуация в регионе характеризуется поступательным истощением демографических ресурсов территорий, что делает все более «проницаемым» приграничное пространство страны.

В системе расселения отмечается усиление процессов асимметричности в размещении городского и сельского населения в регионе. Основные изменения в структуре расселения связаны с сокращением населения и числа пунктов. Число выделяемых городов в регионе осталось прежним, значительно уменьшился их демографический потенциал. Уменьшилось число пунктов с людностью 3,1–5,0 и 5,1–10,0 тыс. чел. Значительно сократилось число населенных пунктов в сельской местности. Увеличился удельный вес пунктов, переходных к пустующим, с численностью до 300 чел. по сравнению с концом прошлого века, на современном этапе они сосредотачивают 12,6 % от массива жителей сельской местности [3]. Общая тенденция региональной системы расселения Забайкальского края связана с дальнейшим увеличением мелкоселенности, что определяет усиление нежизнеспособности небольших по людности населенных пунктов и сокращение сети расселения, возрастание разрежённости пограничного пространства региона.

Более динамично протекают процессы непосредственно в приграничной зоне Забайкальского края. Географически к данной территории относятся районы: Акшинский, Борзинский, Забайкальский, Ононский, Кыринский, Краснокаменский, Калганский, Нерчинско-Заводский и Приаргунский. Для этих районов характерно значительное сокращение численности населения, в большей степени выраженное для сельских территорий, социально-экономическое развитие которых демонстрирует кризисную ситуацию (табл. 1) [4–6]. К данной группе относятся практически все районы, кроме Краснокаменского, Борзинского и Забайкальского. В структуре системы расселения первых представлены крупные для региона города (Краснокаменск и Борзя), обладающие промышленным и транспортным потенциалом, что в некоторой степени позволяет сдерживать миграционные потери населения. В отношении Забайкальского района играет роль граница с Китаем – крупный международный пункт пропуска в условиях безработицы позволяет местным жителям искать источники дохода в развитии челночного бизнеса.

Таблица 1

Динамика некоторых показателей демографического развития приграничных районов с 2010 г. к 2016 г.

|

численность населения, % |

численность возрастных групп, % |

|||

|

моложе трудоспособного |

трудоспособного |

старше трудоспособного |

||

|

Акшинский |

–26,4 |

7,9 |

–41,0 |

7,6 |

|

Борзинский |

–13,8 |

0,3 |

–19,2 |

12,7 |

|

Забайкальский |

–4,0 |

6,1 |

–1,3 |

22,6 |

|

Калганский |

–26,3 |

–8,0 |

–24,9 |

11,6 |

|

Краснокаменский |

–12,3 |

–0,9 |

–22,4 |

17,7 |

|

Кыринский |

–23,4 |

3,6 |

–20,9 |

10,5 |

|

Нерчинско-Заводский |

–22,5 |

0,2 |

–28,7 |

13,0 |

|

Ононский |

–29,6 |

2,6 |

–33,9 |

15,7 |

|

Приаргунский |

–25,0 |

3,1 |

–20,5 |

14,7 |

Примечание. «–» сокращение численности населения к 2016 г.

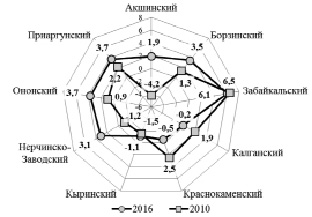

Наблюдаются изменения в возрастной структуре населения – на фоне незначительного увеличения прослойки молодежи наблюдается сокращение трудоспособного населения и рост лиц пенсионного возраста (табл. 1) [4, 6]. Нарастающая депопуляция в районах приводит к постепенному обезлюдеванию значительных пространств приграничной зоны. Необходимо отметить, что для большей части районов произошло снижение коэффициента естественного прироста населения, незначительные увеличения характерны только для Забайкальского, Нерчинско-Заводского, Ононского и Приаргунского районов (рис. 1) [4, 5].

Рис. 1. Динамика коэффициента естественного прироста населения приграничных районов в 2010 и 2016 гг.

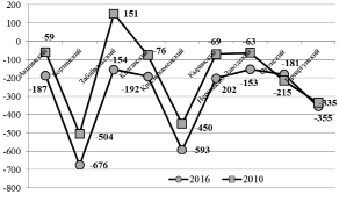

Естественные потери и снижение рождаемости дополняются высокой миграционной убылью населения в приграничной зоне. Все рассматриваемые районы характеризуются нарастающим оттоком населения, особенно из сельской местности, в том числе и Забайкальский район, для которого ранее была характерна положительная динамика миграции (рис. 2) [4, 5]. Центрами концентрации выступают города и крупные населенные пункты, однако и их статусность не может гарантировать стабильности социально-экономического положения. Так, по данным службы занятости 74 % незанятого трудоспособного населения Краснокамеснкого района сосредотачивает г. Краснокаменск, 54,3 % пгт. Забайкальск, 30,3 % г. Борзя [7, 8]. Во многом это связано с занятостью местных жителей в международной челночной торговле.

Рис. 2. Миграционный прирост (убыль) населения в 2010 г. и 2016 гг., чел.

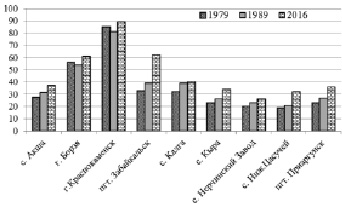

Наблюдается истощение ресурсов населенных пунктов, особенно в сельской местности, за счет естественной убыли и высокой миграционной активности населения. Во многом этому способствует безработица, снижение уровня жизни населения. Продолжающееся измельчание населенных пунктов способствует постепенному «сжатию» освоенного пространства. Примером изменений в размещении населения по территории районов выступает показатель моноцентризма – удельный вес районного центра в общей численности жителей конкретного района. Данный показатель характеризуется поступательным увеличением и демонстрирует подъемы и спады в социально-экономическом развитии. В этом отношении среди рассматриваемых приграничных районов лидерство принадлежит городам – Краснокаменску и Борзе, а также пгт. Забайкальск – они сосредотачивают более половины населения своих районов (а города почти все) (рис. 3) [8–10].

Рис. 3. Динамика удельного веса районных центров в общей численности населения районов, %

Изменения в социальной инфраструктуре

За рассматриваемый период времени в системе расселения районов приграничной зоны изменений не произошло – количество населенных пунктов осталось прежним. Вообще, для Забайкальского края в этом аспекте характерен инертный характер протекания. Всего территория со времени проведения переписи 1989 г. – периода социально-экономического и демографического расцвета региона – потеряла 38 территориальных пунктов [3, с. 167]. В отношении числа объектов социальной инфраструктуры «сжатие» пространства территории проявилось за счет их сокращения. В большей степени это наблюдается в отношении объектов бытового обслуживания – только для Борзинского, Забайкальского, Калганского, Ононского и Приаргунского районов в 2016 г. по сравнению с 2013 г. их число осталось прежним (табл. 2) [11, 12]. В 2016 г. число объектов социально-бытовой сферы в расчете на 1000 человек населения районов превышают показатели 2013 г. В особенности это касается торговых точек, магазинов, аптек и объектов общепита. Незначительное снижение прослеживается для объектов бытового обслуживания населения [11, 12]. Ситуация объясняется общим сокращением численности населения районов, что в первую очередь сказывается на количестве объектов социальной инфраструктуры и в меньшей на сфере обслуживания. Постепенно количество последних сократится за счет снижения числа пользователей услугами.

Таблица 2

Число объектов сферы обслуживания на 1000 чел. населения

|

объекты бытового обслуживания населения |

магазины, киоски, палатки |

аптеки, аптечные магазины |

объекты общепита |

|||||

|

2016 |

2013 |

2016 |

2013 |

2016 |

2013 |

2016 |

2013 |

|

|

Акшинский |

1,2 |

1,4 |

11,5 |

10,4 |

0,3 |

0,2 |

2,1 |

2,0 |

|

Борзинский |

2,1 |

1,9 |

9,8 |

7,5 |

0,2 |

0,2 |

1,3 |

1,3 |

|

Забайкальский |

2,5 |

2,4 |

9,7 |

9,5 |

0,4 |

0,2 |

2,2 |

2,2 |

|

Калганский |

0,9 |

0,7 |

9,8 |

7,3 |

0,5 |

0,4 |

0,8 |

0,6 |

|

Краснокаменский |

1,1 |

1,2 |

6,6 |

6,2 |

0,4 |

0,3 |

1,1 |

0,9 |

|

Кыринский |

0,8 |

1,3 |

9,6 |

8,1 |

0,5 |

0,3 |

1,6 |

1,5 |

|

Нерчинско-Заводский |

0,6 |

0,8 |

10,1 |

9,3 |

1,4 |

1,6 |

2,1 |

2,2 |

|

Ононский |

1,5 |

1,0 |

10,6 |

7,8 |

0,3 |

0,2 |

1,8 |

0,4 |

|

Приаргунский |

1,6 |

1,6 |

9,4 |

7,6 |

0,2 |

0,1 |

1,5 |

1,2 |

Что касается числа объектов спортивных сооружений, то их количество практически повсеместно осталось прежним, за исключением Борзинского, Забайкальского и Калганского районов (табл. 3) [11, 12]. Значительные сокращения во всех районах характерны для учреждений культурно-досугового типа. Также отмечается сокращение числа образовательных организаций в районах Борзинском, Забайкальском, Калганском и Краснокаменском и Кыринском.

Таблица 3

Число объектов социальной инфраструктуры на 1000 чел. населения

|

все виды спортивных сооружений |

все учреждения культурнодосугового типа |

образовательные организации |

||||

|

2015 |

2013 |

2015 |

2013 |

2015 |

2013 |

|

|

Акшинский |

218 |

218 |

106 |

174 |

13 |

13 |

|

Борзинский |

198 |

324 |

166 |

164 |

21 |

29 |

|

Забайкальский |

85 |

101 |

85 |

102 |

9 |

10 |

|

Калганский |

20 |

47 |

83 |

117 |

9 |

10 |

|

Краснокаменский |

175 |

174 |

179 |

205 |

20 |

22 |

|

Кыринский |

145 |

145 |

103 |

146 |

12 |

13 |

|

Нерчинско-Заводский |

164 |

166 |

104 |

173 |

17 |

17 |

|

Ононский |

86 |

84 |

160 |

198 |

13 |

13 |

|

Приаргунский |

130 |

130 |

118 |

160 |

18 |

18 |

Заключение

Для приграничной территории Забайкальского края на современном этапе характерен процесс постепенной социально-экономической трансформации, проявляющейся в нескольких направлениях. С одной стороны, изменения в демографическом развитии территории приводят к моноцентризму районных центров, измельчанию населенных пунктов и истощению их демографических ресурсов. С другой стороны, отмечается постепенное сокращение объектов социальной инфраструктуры.