Введение

Биотический компонент ландшафтных систем является важным индикатором, отражающим динамику экологического состояния региона. Устойчивость биогеоценотических структур и их способность к саморегуляции обусловлены особым статусом растительного компонента как самостоятельного функционального блока в системе биогеоценоза [1, 2].

В структуре донных фитоценозов Таманского залива традиционно доминируют сообщества высших водных растений. Наибольшее значение в формировании этих биоценозов имеют представители семейства Zosteraceae, в частности Zostera marina (Linnaeus, 1753) и Nanozostera noltei (Hornemann, 1832), которые образуют обширные подводные луга, играющие ключевую роль в функционировании всей экосистемы [3, 4]. Первый вид, будучи многолетним морским растением, в Таманском заливе преимущественно распространен на глубинах от 2 до 6 м, тогда как второй, характеризующийся большей устойчивостью к колебаниям солености, чаще встречается в мелководной зоне. Наряду с зостерой в состав донных ассоциаций входят представители родов Potamogeton (рдесты) и Ruppia (рупия), на глубинах 1,5–2,5 м [5, 6]. Ввиду высокой природоохранной ценности в 1967 г. создан государственный природный зоологический заказник регионального значения «Запорожско-Таманский», включающий акваторию Таманского залива [7].

Ранние исследования водной растительности Азовского моря, включая первые научные труды XIX в., например работы А. Остроумова (1896) [8], а также более поздние экспедиционные исследования макрофитобентоса Таманского залива К.М. Петрова в 1960-х гг. [9]; В.В. Громов и сотрудников АзНИИРХа в 1980–1990-х гг. [10]; работы ЮНЦ РАН, выполненные в 2005 г., но опубликованные в 2016 г. [11], носили преимущественно описательный характер. Эти работы давали представление о структуре и продуктивности макрофитобентосных сообществ в конкретные периоды, однако не рассматривали их временную динамику.

Кроме того, в ранние периоды исследования проводились без применения геоэкологического подхода, который предполагает комплексный анализ взаимодействия биологических сообществ с абиотическими факторами среды, включая гидрологические, геоморфологические и антропогенные процессы. Лишь в последнее время в работах сотрудников Института океанологии РАН И.В. Любимова, Г.А. Колючкиной, У.В. Симаковой, А.Б. Басина [12] наметился переход к более системному изучению фитобентоса, учитывающему его пространственно-временную изменчивость и связь с условиями среды.

Цель исследования – геоэкологическое зонирование акватории Таманского залива по степени трансформации сообществ макрофитобентоса с 1970-х гг. по настоящее время.

Материалы и методы исследования

Анализ пространственно-временной динамики макрофитобентоса выполнен на основе литературных данных (В.В. Громов с соавт., 1978–2000 гг. [13]; С.В. Бирюкова с соавт., 2005 г. [11]), а также результатов собственных исследований 2020–2024 гг. [5].

Исследования в Таманском и Динском заливах (1978–2024 гг.) проводились стандартными методами подводных ландшафтных и гидробиологических исследований с использованием легководолазной техники [5]. В 2020–2024 гг. позиционирование станций осуществлялось GPS-приемником с проведением сплошного визуального наблюдения вдоль трансект.

На каждой станции закладывали четыре учетные площадки (10×10 м), где определяли общее проективное покрытие, видовой состав и структуру фитоценозов. Отбор проб макрофитобентоса выполняли рамками 0,25 м² с фиксацией высоты полога. Лабораторный анализ включал определение биомассы и видового состава. Фитоценозы выделяли по доминантной классификации [5].

Тип донных отложений определяли по гранулометрической классификации [14]. Ландшафтное картирование проводили с использованием QGIS 3.32.3 и навигационных карт, с географической привязкой через kosmosnimki.ru. Литературные картографические материалы анализировали на той же платформе.

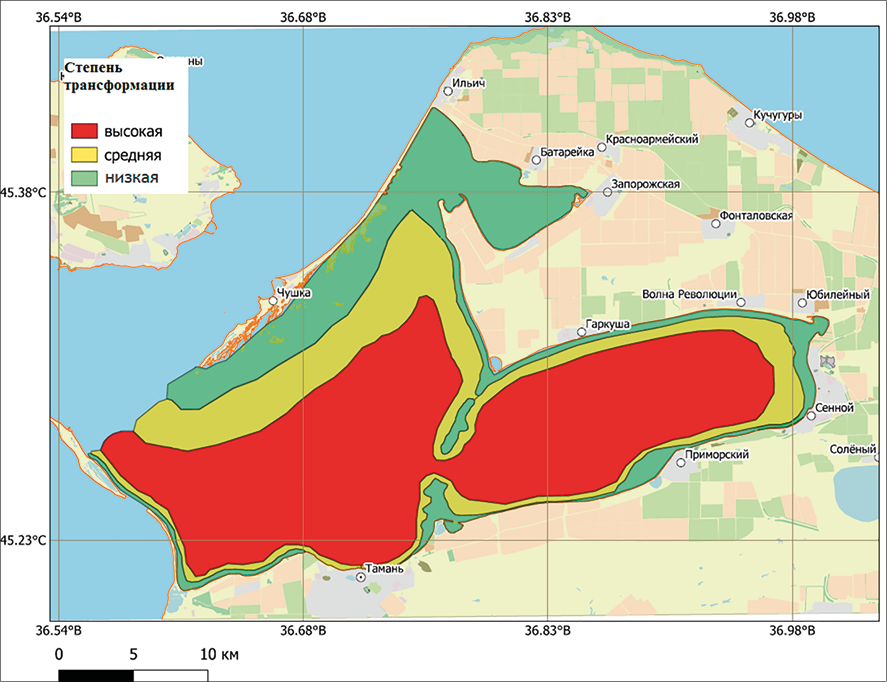

На основе данных за 1978–2000, 2005 и 2020–2024 гг. выявлены пространственно-структурные изменения донных растительных сообществ и составлена карта геоэкологического состояния макрофитобентоса Таманского залива в современный период (рис. 1). В качестве основных критериев в анализ была принята биомасса основных сообществ, а также сохранение доминирующего вида в ассоциациях.

Результаты исследования и их обсуждение

Геоэкологическая оценка проводилась по таким показателям, как сохранение доминирующего вида в ассоциациях, а также биомасса доминирующих сообществ.

Степень трансформации фитоценозов по критериям сохранения доминирующих и субдоминирующих видов в фитоценозах ранжирована следующим образом: низкая: сохранение доминирующих и субдоминирующих видов; средняя: сохранение доминирующего вида, но сокращение количества субдоминатных; высокая: полная смена как доминирующих, так и субдоминирующих видов (табл. 1).

В течение анализируемого периода (1978–2024 гг.) отмечалось сокращение биомассы ассоциаций во всех диапазонах глубин на участках с глубинами 0,2–2,0 м на 207,6 г/м2, на участках с глубинами 2,0–3,5 – на 2152,2 г/м2, на участках с глубинами 3,5–6,0 –на 921,8 г/м2.

Интенсивность сокращения биомассы ассоциаций ранжирована по следующим критериям: от 0 до 33 % – низкая, от 34 до 66 % – средняя, от 67 до 100 % – высокая (табл. 2).

Геоэкологическая оценка Таманского залива выполнялась с использованием ранжирования по интенсивности проявления изменений показателей, принятых в анализ (табл. 3).

По результатам интегральной геоэкологической оценки макрофитобентосных сообществ Таманского залива, выполненной по комплексу показателей (сохранение доминирующего вида в ассоциациях, биомасса доминирующих ассоциаций), были выявлены три зоны с высокой (5 и более баллов), средней (3–4 балла) и низкой (2 балла) степенью проявления трансформационных процессов (рис. 1).

Таблица 1

Основные доминирующие виды в акватории Таманского залива в 1978–2024 гг.

|

Глубины |

Доминирующие виды / субдоминанты |

Степень трансформации в 2020–2024 гг. |

||

|

1978–2000 |

2005 |

2020–2024 |

||

|

0,2–2,0 |

Nanozostera noltei, Chara baltica, Phragmites australis Cladofora sp. |

Nanozostera noltei, Chara baltica, Phragmites australis Cladofora sp. |

Nanozostera noltei, Chara baltica, Phragmites australis Cladofora sp. |

низкая |

|

2,0–3,5 |

Zostera marina |

Zostera marina |

Zostera marina |

низкая |

|

3,5–6,0 |

Zostera marina, Chara baltica, |

Zostera marina, Chara baltica, Chondria capillaris |

Аntitamnion plumula |

высокая |

Источник: составлено авторами по [4, 10, 11].

Таблица 2

Биомассы основных ассоциаций Таманского залива в 1978–2024 гг.

|

Доминирующие фитоценозы |

Глубины |

1978–2000 |

2005 |

2020–2024 |

Изменение (1978–2024) (г/м2) |

Интенсивность |

|

Nanozostera noltei, Chara baltica, Phragmites australis Cladofora sp |

0,2–2,0 |

1194,3 |

-* |

986,7 |

207,6 (17,4 %) |

низкая |

|

Zostera marina |

2,0–3,5 |

2877,5 |

725,3 |

2152,2 (74,8 %) |

высокая |

|

|

Zostera marina, Chara baltica, |

3,5–6,0 |

1600 |

678,2 |

921,8 (57,6 %) |

средняя |

|

|

*- данные отсутствуют |

||||||

Источник: составлено авторами по [4, 10, 11].

Таблица 3

Интегральная геоэкологическая оценка макрофитобентосных сообществ Таманского залива в 1978–2024 гг.

|

Доминирующие фитоценозы |

Глубины, м |

Критерий |

Интенсивность /балл 1978–2024 |

Сумма баллов |

Отнесение к зоне степени трансформации |

|

Nanozostera noltei, Chara baltica, Phragmites australis Cladofora sp |

0,2–2,0 |

видовой состав |

низкая/1 |

2 |

низкая |

|

биомасса |

низкая/1 |

||||

|

Zostera marina |

2,0–3,5 |

видовой состав |

низкая/1 |

4 |

средняя |

|

биомасса |

высокая/3 |

||||

|

Zostera marina, Chara baltica (1978–2005) /Аntitamnion plumula (2020–2024) |

3,5–6,0 |

видовой состав |

высокая/3 |

5 |

высокая |

|

биомасса |

средняя/2 |

Источник: составлено авторами.

Рис. 1. Геоэкологическое зонирование Таманского залива по степени трансформации макрофитобентосных сообществ Источник: составлено авторами

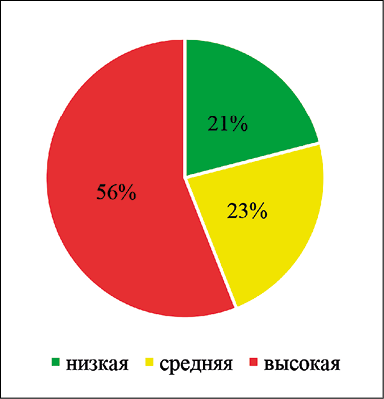

Исходя из многолетних данных по площадям распространения основных фитоценозов (табл. 4) определена доля каждой из выделенных зон трансформации в современный период.

На долю с высоким проявлением трансформационных процессов в современный период приходится 56 % площади акватории, средним – 23 %, низким – 21 %, что показано на рис. 2.

Таблица 4

Площади распространения доминирующих фитоценозов в акватории Таманского залива в 1978–2024 гг.

|

Доминирующие фитоценозы |

Глубины |

1978–2000 |

2005 |

2020–2024 |

|

Nanozostera noltei, Chara baltica, Phragmites australis Cladofora sp |

0,2–2,0 |

4614,9 (14,17 %) |

5124,4 (18,26 %) |

6819,8 (21,02 %) |

|

Zostera marina |

2,0–3,5 |

14920,6 (45,82 %) |

11346,6 (40,44) |

7452,2 (22,97 %) |

|

Zostera marina, Chara baltica (1978–2005)/Аntitamnion plumula (2020–2024) |

3,5–6,0 |

13033,4 (40,02 %) |

11588,2 (41,30 %) |

18165,9 (56,00 %) |

Источник: составлено авторами по [4, 10, 11].

Рис. 2. Доля площади зон трансформации растительных сообществ в современный период Источник: составлено авторами

Зона с низкой степенью трансформации. Исследуемый участок акватории расположен в диапазоне глубин от 0,2 до 2,0 м. В геоморфологическом отношении данная зона представляет собой мелководную отмель. Донные отложения представлены песчано-илистыми грунтами с повышенным содержанием ракушечного материала.

В фитоценозах доминируют Nanozostera noltei повсеместно, Chara baltica (в центральной части Динского залива и местами в виде отдельных участков по траверзу пос. Сенной), Phragmites australis (в виде узкой полосы в восточной части Динского залива и вдоль косы Чушка) и Cladofora sp. в прибрежных частях: городского пляжа пос. Сенной и в основании косы Чушка. В качестве субдоминантов выступают Stuckenia filiformis, Polysiphonia brodiae, Chaetomorpha aerea, Cladophora albida, Cl. sericea, Ruppia maritima, Ulva prolifera (O F Müller), U. intestinalis (L.).

Исследуемая зона демонстрирует высокую степень устойчивости. Согласно полученным данным, отмечено небольшое изменение границ отдельных сообществ внутри зоны в современный период по сравнению с базовым периодом (1978–2000 гг.), сокращение биомассы составило 17,4 % (табл. 1). Уменьшение биомассы и сдвиг границ распространения ассоциаций преимущественно обусловлены сокращением ареала тростниковых сообществ. Авторы полагают, что это связано с ростом солености в заливе. Согласно многолетним данным службы ЕСИМО, соленость в Таманском заливе в период с 1977 по 1991 г. составляла 14,2 ‰1.

В 2008–2009 гг. – 14–17 ‰ [12], в современный период по данным собственных наблюдений 2020–2024 гг. – 16–20 ‰. При этом проведенные исследования подтверждают стабильность видового состава всех растительных ассоциаций этой зоны на протяжении всего анализируемого периода (табл. 2).

Зона с умеренной степенью трансформации. Исследуемая область охватывает глубины от 2,0 до 3,0 м. В геоморфологическом отношении данный участок представляет собой подводную слабонаклонную равнину с незначительными перепадами абсолютных отметок дна. Донные отложения представлены илисто-песчаными грунтами, что свидетельствует об умеренной гидродинамической активности и преобладании осадочных процессов в условиях мелководной шельфовой зоны.

В фитоценозах доминирует Zostera marina, в качестве субдоминантов выступают Nanozostera noltei, Stuckenia filiformis, Polysiphonia brodiae, Ruppia maritima.

На протяжении исследуемого временного интервала зарегистрировано существенное снижение биомассы фитоценоза Zostera marina (табл. 1). Значения биомассы уменьшились с 2877,5 г/м² в 1978–2000 гг. до 725,27 г/м² в 2020–2024 гг. (на 74,8 % от исходного показателя).

Однако при выраженной негативной динамике биомассы таксономический состав доминантной ассоциации остался неизменным.

Зона с высокой степенью трансформации. Исследуемая область охватывает глубины от 2,5 до 6,0 м. В геоморфологическом отношении данный участок представляет собой подводную слабонаклонную равнину. Донные отложения представлены илистыми тонкодисперсными грунтами, что свидетельствует о низкой гидродинамической активности и преобладании осадочных процессов.

В современный период для данной зоны характерно формирование монодоминантного фитоценоза, представленного видом Antitamnion plumula.

На протяжении исследуемого периода наблюдается постепенное сокращение ареала доминирующего фитоценоза Zostera marina (табл. 1). Причем в 2005 г. отмечено появление в глубоководной западной части Таманского залива области с иным доминирующим видом (Chondria capillaris (Hudson) MJWynne.). В 2020–2024 гг. отмечается полная утрата фитоценоза Zostera marina и Chara baltica на глубинах 3,5–6,0 м, а также частичное вытеснение зостеровых ассоциаций с глубин 2,5–3,5 м.

Согласно проведенным исследованиям площадь зоны с высокой степенью трансформации в текущий период составляет 18 165,9 га.

Проведенное исследование свидетельствует о значительных структурных и пространственных изменениях макрофитобентосных сообществ Таманского залива, наблюдавшихся в период с 1980-х гг. по 2024 г. Анализ полученных данных показывает четкую зависимость степени трансформации сообществ от глубины их локализации. На мелководных участках с глубинами до 1,5 м отмечается высокая устойчивость фитоценозов, которые сохраняют как количественные показатели (биомассы, границы сообществ), так и качественные характеристики (видовой состав). В более глубоководных зонах (2,5–3,0 м) зарегистрировано существенное сокращение ареалов макрофитобентосных сообществ, хотя видовой состав доминантов остался практически неизменным. Наиболее выраженные трансформационные процессы зафиксированы в центральной части залива, где произошла полная смена доминирующего сообщества.

По мнению авторов, ключевым фактором произошедших изменений стало увеличение трофности и, как следствие, мутности вод в акватории Таманского залива, что вызвало трансформацию растительных сообществ, наиболее выраженную в глубоководных участках.

Развитие данных процессов обусловлено сочетанием глобальных и антропогенных факторов. К первым относятся климатические изменения, в частности рост среднегодовых температур, что подтверждается данными системы ЕСИМО. Ко вторым – антропогенное воздействие, связанное с отсыпкой Тузлинской дамбы, которая привела к изменению схемы циркуляции водных масс в Таманском заливе [15] и снижению его водообмена с Азовским и Черным морями.

Заключение

На протяжении долгого времени залив подвергался интенсивному хозяйственному освоению, включающему дноуглубительные работы, строительство гидротехнических сооружений (дамбы), рекреационную нагрузку и сельскохозяйственное использование прибрежных территорий.

Применение комплексного геоэкологического подхода к оценке растительных сообществ Таманского залива позволило установить закономерности пространственного распределения основных фитоценозов и оценить степень трансформации сообществ.

Выявленные негативные изменения могут быть обусловлены комплексом факторов, включая возможные гидрологические изменения, антропогенное воздействие и естественные сукцессионные процессы в экосистеме залива.

Полученные результаты подчеркивают необходимость дальнейшего мониторинга и изучения динамики донных растительных сообществ данного региона для разработки научно обоснованных мер по сохранению биологического разнообразия Таманского залива.