Введение

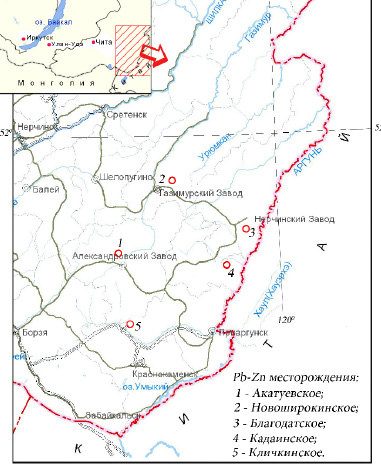

Разработка полиметаллических (свинцово-цинковых) месторождений в Юго-Восточном Забайкалье началась в последней трети XVII столетия – в 1676 г. здесь был выплавлен первый свинец [3]. На Акатуевском и Благодатском рудниках отбывали каторгу декабристы. Наибольший разворот добыча полиметаллов получила в 1950-1990-е годы, когда в регионе одновременно работало 4 рудника, каждый из которых имел собственную обогатительную фабрику. В 90-х годах прошлого столетия рудники были закрыты. Месторождения разрабатывались преимущественно подземным способом, поэтому объемы вскрышных и рудовмещающих пород небольшие, основные отходы горнопромышленного производства представлены хвостами обогащения. Рекультивация отвалов и хвостохранилищ не проводилась. В 2005 г. введено в эксплуатацию Новоширокинское золотополиметаллическое месторождение. Трансграничное положение горнорудных объектов определяет повышенное внимание к их воздействию на природную среду, в особенности на химический состав поверхностного стока, поступающего в р. Аргунь, разделяющую Россию и Китай (рис. 1). В данном сообщении представлены результаты гидрогеохимического опробования, выполненного в последние годы.

Объекты исследований

Особенностью разрабатывавшихся Акатуевского, Благодатского, Кадаинского, Кличкинского и некоторых других свинцово-цинковых месторождений Юго-Восточного Забайкалья является локализация их в пределах карбонатных толщ нижнего палеозоя, выходы которых разобщены крупными массивами гранитов варисского и каледонского возрастов [4]. Месторождения приурочены, как правило, к контактам доломитов со сланцами или известняковым прослоям, заключённым в толще сланцев. Рудные тела в основном жильные и в виде трубообразных залежей.

На Акатуевском месторождении рудные минералы представлены галенитом, сфалеритом, пирротином, пиритом, арсенопиритом, халькопиритом и др. Жильные минералы наряду с кварцем и доломитом включают кальцит, мангананкерит, олигонит, анкерит и флюорит.

На Кадаинском месторождении главными рудными минералами являются сфалерит, галенит, пирит, церуссит, арсенопирит [2].

Рис. 1. Местоположение объектов гидрогеохимических исследований

На Кличкинском месторождении к рудным минералам относятся сфалерит, галенит, пирротин, пирит, арсенопирит, а к нерудным – волластонит, пироксен, гранат, кварц, кальцит, флюорит и др. [6].

Месторождения Благодатского рудного поля (Благодатское, Екатерино-Благодатское, Центральное и Воздвиженское), расположенные поблизости друг от друга, относятся к Нерзаводской группе и имеют много общего в геологическом строении и минеральном составе руд. Главными рудными минералами здесь являются пирит, сфалерит, арсенопирит, галенит, буланжерит, в подчинённом количестве отмечаются блёклая руда, станнин, касситерит. Жильные минералы представлены кварцем, доломитом, кальцитом [4].

Новоширокинское золотополиметаллическое месторождение локализовано в пределах мезозойской вулканотектонической впадины [9]. Для рудообразования этого месторождения характерна многостадийность с несколько отличающимся минеральным составом руд по стадиям. Сульфиды здесь в основном представлены пиритом, сфалеритом, галенитом, халькопиритом, блеклыми рудами, в составе нерудных минералов распространены кварц, халцедон, доломит.

Результаты гидрогеохимичеких исследований

Из-за засушливых климатических условий последних лет дренажный сток опробован только из штольни Акатуевского месторождения. По остальным объектам гидрогеохимические данные характеризуют влияние на качество вод хвостохранилищ.

Несмотря на сульфидный состав руд и особенно присутствие пирита, для всех опробованных вод характерны нейтральные или слабощелочные значения pH (табл. 1), что определяется высоким потенциалом нейтрализации вмещающих свинцово-цинковое оруденение карбонатных пород, а также присутствующих в рудах карбонатных минералов и поступающих в составе кеков в хвостохранилища. В свою очередь, такая среда ограничивает миграцию в водах тяжелых металлов вследствие насыщения по гидроксидам, имеющим низкую растворимость. Если на рудных месторождениях региона с кислым дренажным стоком, к примеру, золоторудных [5] или вольфрамовых [7], концентрации железа в водах достигают десятков и сотен, а цинка и меди – десятков мг/л, на рассматриваемых полиметаллических месторождениях концентрации этих элементов существенно ниже (табл. 2). Исключение составляет проба по Благодатскому хвостохранилищу, где концентрация цинка в воде превысила 75 мг/л.

Таблица 1

Макрокомпонентный состав вод

|

№ пробы |

Место и дата отбора пробы |

Eh. мВ |

pH |

Si, мг/л |

ПК, мгО2/л |

|

АК-10-1 |

Сток из штольни Акатуевского месторождения, 17.08.10 |

212 |

7.73 |

7.74 |

2.7 |

|

РМ-12-09-13 |

Дренажный сток из той же штольни, 17.09.12 |

334 |

7.40 |

5.32 |

0.32 |

|

АК-10-2 |

Ручей ниже Акатуевского хвостохранилища, 17.08.10 |

220 |

8.01 |

9.06 |

3.8 |

|

РМ-12-09-14 |

Выход под дамбой Акатуев-ского хвостохранилища, 17.09.12 |

257 |

7.35 |

12.56 |

1.4 |

|

РМ-12-09-2 |

Хвостохранилище Новоширокинского ГОКа, 14.09.12 |

412 |

7.30 |

2.84 |

8.8 |

|

РМ-12-09-06 |

Ручей выше Благодатского хвостохранилища, 14.09.12 |

145.3 |

7.70 |

5.04 |

3.4 |

|

РМ-12-09-07 |

Ручей ниже Благодатского хвостохранилища, 15.09.12 |

150.7 |

8.30 |

4.79 |

3.1 |

|

СБ-13-10 |

Хвостохранилище Кадаин-ского рудника, 20.07.13 |

262 |

7.80 |

1.1 |

2.42 |

|

№ пробы |

Место и дата отбора пробы |

CO2 |

HCO3- |

SO42- |

Cl- |

F- |

Ca2+ |

Mg2+ |

Na+ |

K+ |

Сумма ионов |

|

мг/л |

|||||||||||

|

АК-10-1 |

Сток из штольни Акатуевского месторождения, 17.08.10 |

11.0 |

244.0 |

154.0 |

7.1 |

0.44 |

87.3 |

32.5 |

2.8 |

0.50 |

528.6 |

|

РМ-12-09-13 |

Дренажный сток из той же штольни, 17.09.12 |

12.3 |

255.0 |

173.6 |

1.4 |

0.42 |

92.6 |

39.0 |

2.92 |

0.4 |

565.4 |

|

АК-10-2 |

Ручей ниже Акатуевского хвостохранилища, 17.08.10 |

6.6 |

247.1 |

110.0 |

6.3 |

0.66 |

78.9 |

26.9 |

3.0 |

1.38 |

474.2 |

|

РМ-12-09-14 |

Выход под дамбой Акатуевского хвостохранилища, 17.09.12 |

12.3 |

241.0 |

518.5 |

2.8 |

0.79 |

189.5 |

50.0 |

8.89 |

1.42 |

1013 |

|

РМ-12-09-2 |

Хвостохранилище Новоширокинского ГОКа, 14.09.12 |

5.3 |

91.5 |

442.0 |

7.1 |

0.35 |

104.9 |

17.2 |

96.2 |

15.1 |

774.3 |

|

РМ-12-09-06 |

Ручей выше Благодатского хвостохранилища, 14.09.12 |

5.3 |

256.0 |

29.3 |

1.6 |

0.30 |

56.2 |

18.1 |

6.3 |

0.56 |

368.3 |

|

РМ-12-09-07 |

Ручей ниже Благодатского хвостохранилища, 15.09.12 |

н.о. |

273.0 |

138.2 |

1.8 |

0.27 |

73.6 |

33.1 |

7.0 |

0.52 |

527.6 |

|

СБ-13-10 |

Хвостохранилище Кадаинского рудника, 20.07.13 |

4.4 |

73.2 |

1150.0 |

3.7 |

0.72 |

300.2 |

112.5 |

16.2 |

5.73 |

1662 |

Таблица 2

Азот, фосфор и металлы в водах

|

№ пробы |

NO3- |

NO2- |

NH4+ |

Pобщ. |

Sr |

|

мг/л |

|||||

|

АК-10-1 |

<0.62 |

<0.01 |

0.50 |

0.083 |

0.02 |

|

РМ-12-09-13 |

<0.62 |

<0.01 |

0.07 |

0.07 |

0.12 |

|

АК-10-2 |

<0.62 |

<0.01 |

0.50 |

0.180 |

0.023 |

|

РМ-12-09-14 |

<0.62 |

0.01 |

0.06 |

0.063 |

0.53 |

|

РМ-12-09-2 |

41.0 |

7.50 |

4.75 |

0.085 |

0.38 |

|

РМ-12-09-06 |

0.98 |

<0.01 |

<0.017 |

0.08 |

0.063 |

|

РМ-12-09-07 |

<0.62 |

<0.01 |

0.079 |

0.06 |

0.078 |

|

СБ-13-10 |

<0.62 |

0.013 |

0.13 |

0.078 |

1.143 |

|

№ пробы |

Mn |

Fe |

Zn |

Cu |

Pb |

Ni |

Cd |

Co |

Al |

Ag |

As |

Сr |

|

мкг/л |

||||||||||||

|

АК-10-1 |

3.6 |

66.8 |

20.7 |

8.28 |

0.16 |

21.7 |

8.58 |

0.54 |

11.8 |

0.76 |

<0.52 |

2.13 |

|

РМ-12-09-13 |

35.1 |

142.5 |

412.5 |

<0,18 |

<0,18 |

2.22 |

2.08 |

<0,30 |

48.4 |

0.72 |

5.88 |

<0.07 |

|

АК-10-2 |

4.3 |

65.0 |

18.8 |

3.02 |

0.14 |

10.2 |

8.82 |

0.21 |

8.43 |

0.64 |

56.5 |

0.42 |

|

РМ-12-09-14 |

17.1 |

1558 |

201.7 |

4.68 |

<0,18 |

4.6 |

1.77 |

0.35 |

45.5 |

0.59 |

48.8 |

0.27 |

|

РМ-12-09-2 |

13.7 |

94.2 |

16.1 |

9.87 |

4.38 |

33.0 |

0.45 |

7.86 |

40.4 |

0.10 |

<0.52 |

0.21 |

|

РМ-12-09-06 |

1.1 |

45.8 |

0.70 |

22.9 |

3.07 |

7.3 |

0.51 |

0.85 |

28.9 |

0.52 |

2.85 |

<0.07 |

|

РМ-12-09-07 |

24.4 |

24.6 |

75751 |

1.05 |

8.74 |

4.6 |

2.22 |

8.45 |

46.0 |

9.89 |

<0.52 |

<0.07 |

|

СБ-13-10 |

161.4 |

1067 |

1548 |

73.3 |

2.71 |

20.3 |

8.78 |

7.83 |

313.8 |

<0.1 |

<0.52 |

1.72 |

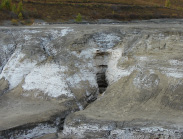

Вода ручья в хвостохранилище Благодатского ГОКа (рис. 2), имеющем общую протяженность около 3 км и ширину до 0,6-0,7 км, по потоку заметно обогащается солевыми компонентами, минерализация ее растет в 1,4 раза, при этом содержание сульфата увеличивается в 4,7 раза, а состав из гидрокарбонатного становится сульфатно-гидрокарбонатным. Магниево-кальциевый состав при этом остается неизменным, хотя концентрация Mg по сравнению с Ca растет более интенсивно – соответственно в 1,8 и 1,3 раза. Ненамного, исключая Zn, увеличиваются и концентрации большинства рудных компонентов, что также определяется высокими значениями pH. Параллельный рост концентраций магния, цинка и сульфатного иона обусловлен, по всей вероятности, растворением соответствующих новообразованных сульфатных минералов (магниевых группы эпсомита и цинкового госларита), формирующихся на испарительном геохимическом барьере в сухую погоду и растворяющихся в период дождей.

Рис. 2. Хвостохранилище Благодатского ГОКа (слева) и минеральные новообразования (светлое) в стенке промоины в его ложе

Состав вод на Акатуевском месторождении сульфатно-гидрокарбонатный магниево-кальциевый, кроме пробы, отобранной в 2012 г. под дамбой в нижней части хвостохранилища, по которой доминировал сульфат. Концентрации макрокомпонентов штольневых вод и их минерализация за два периода опробования существенно не отличались, тогда как вода из выхода под дамбой, дренирующего хвостохранилище, имела значительные отличия как по величине pH, так и по концентрациям макрокомпонентов и минерализации (табл. 1). Произошел существенный рост содержаний ионов SO42-, Ca2+, Mg2+ и Na+, почти в 2 раза выросла минерализация. Изменение состава штольневого дренажа в 2010 г. после прохождения по пескам хвостохранилища выразилось в некотором возрастании значений pH и Eh, а также концентраций ионов HCO3-, F-, Na+ и K+, при этом отмечалось снижение минерализации и содержания в воде SO42-, Cl+, Ca2+и Mg2+. Последнее обусловлено разбавлением штольневых вод, поступающим по рельефу поверхностным стоком, тогда как накопление ряда компонентов – результат выщелачивания их из хвостов обогащения. В 2012 г., когда стока по ложу хвостохранилища не было, после фильтрации через хвосты произошло увеличение минерализации при росте основных ионов и фтора, кроме HCO3-. Если рост концентраций компонентов – следствие растворения взаимодействующих с водой хвостов обогащения, то снижение концентраций HCO3- указывает на выпадение из раствора карбонатов. Такая различная направленность процесса растворение-осаждение отражает известный принцип равновесно-неравновесного состояния системы вода-порода [8].

Изменения микрокомпонентного состава опробованных водопроявлений на Акатуевском месторождении при сравнении данных за 2010 и 2012 годы выражаются в многократном увеличении концентраций марганца, железа и цинка и снижении концентраций никеля и кадмия (табл. 2). В пробах 2010 г. после хвостохранилища отмечался рост содержаний марганца и мышьяка и одновременно снизились концентрации цинка, меди, никеля, кобальта, алюминия, серебра и хрома. В 2012 г. концентрации Fe, Cu, Ni, Co, As, Cr увеличились, а Mn, Zn, Cd и Ag – упали.

Воды пруда-отстойника хвостохранилища Новоширокинского ГОКа при такой же околонейтральной реакции имеют относительно повышенную минерализацию и отличаются сульфатным натриево-кальциевым составом (табл. 1). Содержания микрокомпонентов в них десятки (Mn, Fe, Zn, Ni, Al), единицы (Cu, Pb, Co) и доли мкг/л (табл. 2). Особо следует обратить внимание на явно аномальный уровень всех форм азота. Возможны два источника обогащения ими промстоков: цианиды, применяемые в технологии извлечения золота, и взрывчатые вещества, используемые при добыче руды. За счет последних ранее установлены аномальные концентрации форм азота в водоотливе работающих карьеров Спокойнинского вольфрамового и Апрелковского золоторудных месторождений.

Пруд в Кадаинском хвостохранилище выделяется наиболее высокими значениями по ряду показателей (табл. 1, 2), что объясняется его бессточностью и, следовательно, более продолжительным временем взаимодействия воды с кеками, обогащенными сульфидами и продуктами их окисления.

Полученные данные указывают, таким образом, на заметные изменения физико-химических характеристик водного стока в зоне техногенеза рассматриваемых месторождений, зависящие от режима выпадения атмосферных осадков. В сухие периоды происходит концентрирование поровых растворов в горнопромышленных отходах, их насыщение относительно различных вторичных минералов (алюмосиликаты, карбонаты, сульфаты и др.) и выпадение части растворенных веществ в минеральный осадок, что способствует некоторому очищению вод. Усиливается минералообразование на испарительном барьере (рис. 2). В периоды дождей фильтрующиеся осадки за счет поровых вод и растворения ранее высаженных минералов, особенно хорошо растворимых сульфатов, обогащаются рудными компонентами, которые выносятся в речную сеть, формируя паводковый тип загрязнения. Его отличительная особенность – рост концентраций загрязняющих веществ, в особенности тяжелых металлов, в начале паводков.

Расчет форм нахождения элементов в водах с использованием программного комплекса HG32 [1] показал, что растворённые неорганические формы миграции Zn, Pb, Cu, Al, Mn и Fe представлены простыми катионами, карбонатными, сульфатными и гидроксильными комплексами. Цинк, марганец и железо (II) в основной массе мигрируют в виде акваионов, медь – в форме нейтрального карбонатного комплекса, свинец, алюминий и железо (III) – в виде гидроксокомплексов. Для цинка, железа и марганца на Акатуе отмечено некоторое увеличение сульфатных форм после фильтрации через хвостохранилище в сравнении со штольневыми водами, обусловленное возрастанием концентраций сульфат-иона.

По данным опробования в 1984-1990 годы, отличавшимся более высоким атмосферным увлажнением, дренажные воды всех полиметаллических месторождений также имели нейтральную или слабощелочную реакцию и относительно невысокие концентрации рудных элементов (табл. 3).

Таблица 3

Основные характеристики вод зоны техногенеза полиметаллических месторождений по данным опробования 1984-1990 годов

|

Показатель |

Месторождения |

|||

|

Кличкинское |

Акатуевское |

Благодатское |

Кадаинское |

|

|

pH |

7.8-8.6 |

7.8-8.1 |

8.0-8.6 |

7.2-7.7 |

|

HCO3, мг/л |

130.0-542.0 |

160.0-276.0 |

260.0-316.0 |

232.0-316.0 |

|

SO42- |

5.5-298.0 |

11.2-151.0 |

- |

22.0-48.3 |

|

Cl- |

9.5-37.1 |

0.3-25.7 |

- |

6.3-39.8 |

|

F- |

0.54-4.30 |

0.29-0.79 |

0.28-0.49 |

0.50-0.47 |

|

∑ ионов |

203-871 |

241-575 |

241-632 |

363-534 |

|

Химический тип |

HCO3 Mg-Ca |

HCO3-SO4 Ca |

HCO3 Ca-Mg |

HCO3 Ca-Mg |

|

Fe, мкг/л |

48-2280 |

54-304 |

43 |

100-236 |

|

Mn |

6.1-2220 |

2.6-191.0 |

46.1 |

23.3-71.3 |

|

Cu |

1.8-116.0 |

14.0-35.8 |

2.7 |

3.8-7.7 |

|

Zn |

8.5-1700 |

6.9-255.0 |

1380 |

152-278 |

|

Pb |

5.8-4000 |

1.8-9.6 |

16.3 |

6.0-26.9 |

|

Mo |

0.55-4.37 |

0.30-20.0 |

0.25-0.54 |

1.40-2.30 |

Примечание: прочерк – нет данных.

Таким образом, в зонах влияния разработки полиметаллических месторождений Юго-Восточного Забайкалья воды характеризуются нейтральными и слабощелочными значениями pH, относительно небольшой минерализацией, немногим превышающей 1,0 г/л, и в целом невысокими концентрациями рудных элементов. Водная миграция последних ограничивается кислотно-основными свойствами среды, которые определяются высоким потенциалом нейтрализации кислотности, образующейся при окислении содержащихся в рудах сульфидов, в особенности пирита, карбонатами вмещающих пород и руд.

Исследования выполнены по проекту «Гидрогеохимия, криогеохимия и электрофизические свойства ледяных образований в зоне техногенеза рудных месторождений Забайкалья» и при поддержке партнерского интеграционного проекта СО РАН, ДВО РАН и УрО РАН № 23 «Трансграничные речные бассейны в азиатской части России: комплексный анализ состояния природно-антропогенной среды и перспективы межрегионального взаимодействия».

Библиографическая ссылка

Замана Л.В., Чечель Л.П. ГИДРОГЕОХИМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЗОНЫ ТЕХНОГЕНЕЗА ПОЛИМЕТАЛЛИЧЕСКИХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ ЮГО-ВОСТОЧНОГО ЗАБАЙКАЛЬЯ // Успехи современного естествознания. 2015. № 1-1. С. 33-38;URL: https://natural-sciences.ru/ru/article/view?id=34773 (дата обращения: 08.01.2026).