В поверхностных водных объектах наиболее распространенными тяжелыми металлами являются Fe, Mn, Cu, Ni, Zn, Pb и их соли [1]. Уровень содержания тяжелых металлов, являющихся веществами двойного генезиса, отражает особенности химического состава воды рек водосборных бассейнов [2].

Знание этих особенностей имеет большое значение при экологическом нормировании, так как отражает региональные особенности уровня содержания их в воде. Истоки исследуемых рек Малка, Баксан, Чегем, Урух, Терек расположены в ледниках Главного Кавказского и Бокового хребтов. Истоки рек Нальчик, Куркужин, Лескен, Шалушка, Урвань – на северных склонах Пастбищного и Лесистого хребтов [3]. На Главном Кавказском и Боковом хребтах почвообразующими породами чаще всего выступают продукты выветривания гранитоидов. В Скалистом и Меловом хребтах чаще всего представлены известняки [4]. Территория характеризуется высотной поясностью, которая способствует процессам выветривания и выщелачивания. В результате выщелачивания поверхностными и подземными водами пород водосборных бассейнов происходит формирование определенного химического состава воды рек, часто с уровнем содержания соединений металлов, превышающих предельно допустимые концентрации (ПДК).

На уровень содержания растворимых форм тяжелых металлов и миграционные процессы в природных водах оказывают влияние такие факторы, как сезонность [5, 6], минерализация воды, температурный режим, кислотно-основные условия (рН) [7, 8].

Целью исследования является формирование представления о региональных особенностях уровня содержания соединений меди и интенсивности их миграции в воде рек Центрального Кавказа.

Результаты этих исследований могут быть основой для сравнительного анализа и прогнозирования поведения соединений меди в водотоках, подверженных антропогенному воздействию.

Материалы и методы исследования

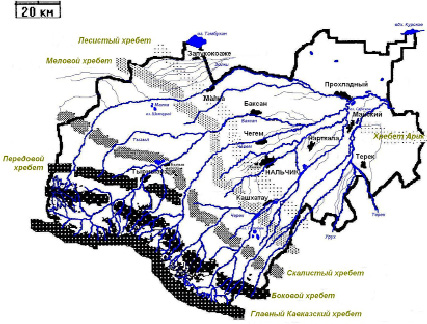

Объектом исследования являются р. Терек, Урух, Малка, Баксан, Черек, Чегем, Нальчик, Куркужин, Лескен, Шалушка и Урвань. В Терек впадают р. Малка (Балык-Су), Урух, Лескен в 409, 453, 448 км от устья по левому берегу соответственно. Река Баксан (Азау) впадает в Малку в 26 км от устья по правому берегу. Реки Черек, Чегем впадают в Баксан в 6,1 и 33 км от устья по правому берегу соответственно [9]. У истоков в летний период р. Баксан, Малка, Терек, Чегем, Черек, Урух (рис. 1) имеют ледниковое питание, вниз по течению тип питания меняется. Пастбищный и Лесистый хребты значительно ниже Главного Кавказского хребта и не имеют современного оледенения. Поэтому в р. Нальчик, Лескен, Шалушка, Урвань, Куркужин, расположенных на северных склонах Пастбищного (Мелового) и Лесистого хребтов (рис. 1), преобладает подземное и грунтовое питание. Отбор проб воды проводится ежегодно сотрудниками испытательного лабораторного центра Высокогорного геофизического института при проведении полевых работ вдоль северного склона центральной части Большого Кавказа в постоянных створах (табл. 1).

Рис. 1. Карта-схема хребтов северного склона Центрального Кавказа

Таблица 1

Пункты отбора проб воды рек Центрального Кавказа, 2022 год

|

Водный объект |

Расстояние от истока, км |

Пункт отбора |

|

1 |

2 |

3 |

|

Р. Малка |

88 |

С. Малка |

|

190 |

Г. Прохладный |

|

|

Р. Куркужин |

40 |

С. Куба-Таба |

|

64 |

С. Карагач |

|

|

Р. Баксан |

100 |

С. Исламей |

|

169 |

Г. Прохладный |

|

|

Р. Чегем |

68 |

С. Лечинкай |

|

87 |

Г. Чегем-2 |

|

|

Р. Шалушка |

20 |

С. Шалушка |

|

34 |

Пост ДПС, сады |

|

|

Р. Нальчик |

30 |

Г. Нальчик |

|

43 |

С. Нартан |

|

|

Р. Урвань |

15 |

Ост. «27 км ж.-д.» |

|

44 |

С. Ново-Ивановское |

|

|

Р. Черек |

54 |

Г. Кашхатау |

|

112 |

П. Октябрьский |

|

|

Р. Лескен |

38 |

С. Лескен |

|

61 |

Ст. Александровская |

|

|

Р. Урух |

76 |

С. Урух |

|

105 |

Ст. Александровская |

|

|

Р. Терек |

151 |

С. Эльхотово |

|

230 |

С. Хамидие |

Створ I для каждой реки располагается в предгорной зоне (среднее течение), а створ II – в равнинной части (нижнее течение). Высота водосборов в среднем течении составляет 700 м над уровнем моря, в нижнем течении – 200 м. В 2022 г. отборы проб воды проведены 7 раз (в зимнюю межень, во время половодья – на подъеме, пике и спаде; при прохождении дождевого паводка и осенью) [3].

При отборе проб воды фиксируются температура воздуха, воды, прозрачность, водородный показатель и минерализация. Концентрацию растворенных форм соединений меди определяли атомно-абсорбционным спектрометром «МГА-915М» по методике «ПНД Ф 14.1:2.253-09. Измерение минерализации, электропроводности и водородного показателя проводили с использованием портативного кондуктометра HANNA (HI 991300).

Результаты исследования и их обсуждение

Соединения меди относятся к веществам двойного генезиса, т.е. содержащиеся в воде за счет как естественных, так и антропогенных факторов.

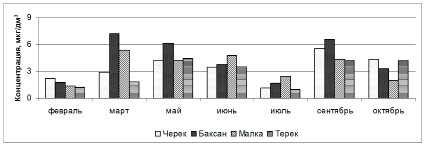

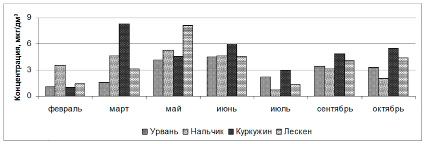

Как в воде рек с преимущественно ледниковым питанием (рис. 2), так и в воде рек с преобладанием грунтового питания (рис. 3) концентрации меди достигают максимума в марте и мае. Концентрации, отмеченные в феврале и июле, значительно ниже осенне-весенних значений.

Следует отметить, что выше створов I для рек с преобладанием ледникового питания отсутствуют промышленные и сельскохозяйственные предприятия и небольшие населенные пункты единичны, за исключением пункта р. Баксан – с. Исламей. В верховьях реки расположены Тырныаузский горно-обогатительный комбинат (давно законсервирован) и хвостохранилище.

Рис. 2. Концентрация меди в реках с преимущественно ледниковым питанием в среднем течении

Рис. 3. Концентрация меди в реках с преимущественно грунтовым питанием в среднем течении

В основном промышленных источников загрязнения не имеется, сельскохозяйственные предприятия отсутствуют, населенные пункты единичны, но концентрации меди во всех пунктах отбора превышают ПДК для рыбохозяйственных водоемов (табл. 2), что свидетельствует о природном происхождении меди в воде исследуемых рек.

В воде рек с преобладанием ледникового питания (Малка, Чегем, Черек, Урух, Баксан и Терек) (табл. 2) вниз по течению наблюдается увеличение концентраций меди, за исключением р. Баксан и Терек, в воде которых концентрация уменьшается незначительно: от 3,43 до 3,27 мкг/дм3 и от 2,70 до 2,37 мкг/дм3 соответственно. В воде рек с преобладанием грунтового питания (Нальчик, Лескен, Шалушка, Урвань, Куркужин) – уменьшение, за исключением р. Нальчик, где концентрация меди незначительно повысилась – от 3,04 до 3,48 мкг/дм3. Возможно, в воде ледниковых рек миграция меди происходит более интенсивно, чем в воде рек с преобладанием грунтового питания, в которых, очевидно, происходит осаждение взвешенного материала и аккумуляция его в донных отложениях. Для определения интенсивности водной миграции меди по уравнению Перельмана [10, с. 97] был рассчитан коэффициент водной миграции (Км) (табл. 2 и 3).

Таблица 2

Средние значения концентраций меди, диапазоны изменчивости, минерализация и коэффициент миграции в воде рек с преобладанием ледникового питания в среднем и нижнем течениях в 2022 году

|

Среднее течение |

Нижнее течение |

||||||

|

Хср, мг/дм3 |

Хmin-Хmax, мкг/дм3 |

Мср, мг/дм3 |

Кмигр |

Хср, мг/дм3 |

Хmin-Хmax, мкг/дм3 |

Мср, мг/дм3 |

Кмигр |

|

р. Чегем |

|||||||

|

0,00208 |

0,10–3,96 |

157,9 |

0,28 |

0,00327 |

0,75–5,72 |

156 |

0,45 |

|

р. Урух |

|||||||

|

0,00275 |

0,95–5,23 |

101,4 |

0,58 |

0,00329 |

0,69–6,36 |

183 |

0,38 |

|

р. Баксан |

|||||||

|

0,00343 |

1,27–6,14 |

239,6 |

0,30 |

0,00327 |

0,84–7,25 |

222,4 |

0,31 |

|

р. Черек |

|||||||

|

0,00246 |

0,47–4,22 |

229,1 |

0,23 |

0,00334 |

1,15–5,55 |

250,6 |

0,29 |

|

р. Малка |

|||||||

|

0,00287 |

1,08–4,36 |

303 |

0,20 |

0,00315 |

0,66–5,38 |

238,7 |

0,29 |

|

р. Терек |

|||||||

|

0,00270 |

1,0–4,47 |

211 |

0,27 |

0,00237 |

0,63–4,24 |

231,1 |

0,22 |

Примечание: жирным шрифтом выделено превышение ПДК.

Таблица 3

Средние значения концентраций меди, диапазоны изменчивости, минерализация и коэффициент водной миграции в воде рек с преобладанием грунтового питания в среднем и нижнем течениях в 2022 году

|

Среднее течение |

Нижнее течение |

||||||

|

Хср, мг/дм3 |

Хmin-Хmax, мкг/дм3 |

Мср, мг/дм3 |

Кмигр |

Хср, мг/дм3 |

Хmin-Хmax, мкг/дм3 |

Мср, мг/дм3 |

Кмигр |

|

р. Нальчик |

|||||||

|

0,00304 |

0,70–4,66 |

210,83 |

0,31 |

0,00348 |

1,75–5,27 |

198,17 |

0,38 |

|

р. Урвань |

|||||||

|

0,00271 |

1,12–4,48 |

312,14 |

0,18 |

0,00213 |

0,50–3,44 |

331,14 |

0,13 |

|

р. Лескен |

|||||||

|

0,00356 |

0,84–8,14 |

154,14 |

0,50 |

0,00247 |

0,74–4,43 |

147,86 |

0,32 |

|

р. Шалушка |

|||||||

|

0,0043 |

1,60–9,57 |

170,71 |

0,54 |

0,00253 |

0,99–3,82 |

139,86 |

0,38 |

|

р. Куркужин |

|||||||

|

0,00437 |

1,04–8,30 |

323,5 |

0,29 |

0,0025 |

0,50–6,02 |

358 |

0,15 |

Примечание: жирным шрифтом выделено превышение ПДК.

В реках с преобладанием ледникового питания максимальный коэффициент водной миграции меди выявлен в воде р. Урух (0,58) в среднем течении. В воде рек с преобладанием грунтового питания максимальный коэффициент водной миграции наблюдается в р. Лескен и Шалушка – 0,50 и 0,54 соответственно, также в среднем течении.

В основном вниз по течению коэффициент водной миграции уменьшается, что может быть связано с изменениями концентрации соединений меди и величины минерализации. Чем ниже значение Км, тем меньше интенсивность перемещения элемента в водном потоке. Изменчивость Км в реках с преобладанием ледникового питания варьируется в диапазоне 0,20–0,58. В воде рек с преобладанием грунтового питания Км изменяется от 0,13 до 0,54.

Данные по уровню содержания соединений меди, минерализации и коэффициента миграции в среднем и нижнем течениях рек представлены в табл. 2 и 3.

В воде рек с преобладанием ледникового питания значения коэффициента водной миграции изменяются в пределах от 0,20 до 0,58. Диапазон изменчивости коэффициента водной миграции в воде рек с преобладанием грунтового питания колеблется от 0,13 до 0,54.

Заключение

В воде всех исследованных рек концентрация соединений меди превышает значения ПДКрх, что объясняется в основном влиянием природного фактора.

Анализ коэффициента водной миграции показывает, что в слабощелочных водах (рН от 7,1 до 8,4) изучаемой территории наиболее интенсивная миграция наблюдается в воде р. Урух, Шалушка и Лескен в среднем течении, где коэффициенты водной миграции равны 0,58; 0,54 и 0,50 соответственно. Согласно геохимической классификации водных мигрантов по Перельману соединения меди в воде исследуемых рек относятся к классу слабо подвижных. Результаты этих исследований могут быть основой для разработки нормативов качества воды с учетом региональных особенностей водосборов, но для этого необходимы данные за более длительный период, поэтому исследования уровня содержания тяжелых металлов в указанных реках продолжаются.

Библиографическая ссылка

Атабиева Ф.А., Отарова А.С. ИССЛЕДОВАНИЕ УРОВНЯ СОДЕРЖАНИЯ И МИГРАЦИИ МЕДИ В ВОДЕ РЕК ЦЕНТРАЛЬНОГО КАВКАЗА // Успехи современного естествознания. 2023. № 9. С. 22-27;URL: https://natural-sciences.ru/ru/article/view?id=38098 (дата обращения: 14.02.2026).

DOI: https://doi.org/10.17513/use.38098